指導/宮塚英也

《 みなみ北海道大会でアイアンマン完走&自己ベストを目指すトレーニング・プログラムを紹介中》

2025年9月に行われる みなみ北海道大会でアイアンマンに挑戦するトライアスリートたちへ向けた、宮塚英也さん作成&指導によるトレーニング・プログラムを紹介します。

スタートは3月24日から。 3週間 + 4週間 ✕ 5回(全6クール)+ 2週間(調整)⇒ 9月14日 のスケジュールとなります。

このみなみ北海道大会スペシャルプログラムがしっかり完走へとナビゲート。ぜひあなたも挑戦しよう!

>> アイアンマンジャパンみなみ北海道完走を目指すトレーニングプログラム ※リンク

完走のカギを握るペース配分

アイアンマンジャパンみなみ北海道で成果を挙げたい場合、レース経験が浅い人ほど全体のペース配分が重要になってきます。

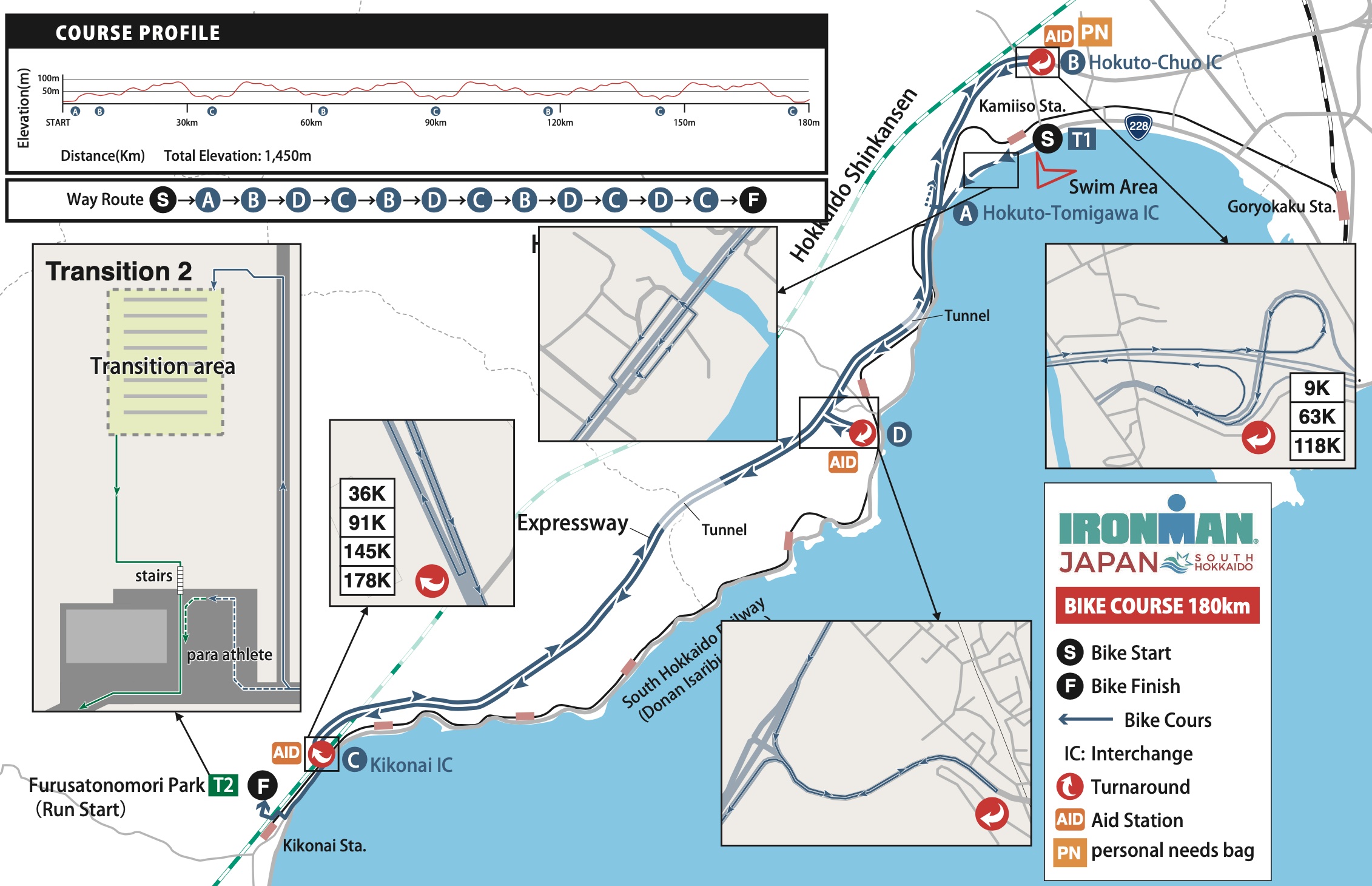

バイクは、自動車専用道路特有のアップダウンが続くローリングコースではあるものの、折り返しとなるインターチェンジ(IC)区間を除けばコーナーが続くテクニカル色はなく、感覚的にはほぼストレートといっていいレイアウト。

コーナーに入る前に減速し、立ち上がりで加速していくといったストップ&コ゚―の出力負荷は(IC区間以外は)ほとんど無いといえるでしょう。

つまり、こういったコースは下り区間でスピードを乗せ、上り区間でその勢いを利用する。上りきったあとは、また上手くスピードを乗せて(上げて)いくといったスムースなギアチェンジ、ペダリングが重要になってきます。

ただ、みなみ北海道大会のようなダイナミックなコースレイアウトを国内で経験できるレースは皆無といえ、前述のバイクテクニックに馴染みのない人ほど疲労が蓄積されていく傾向にあるともいえます。(今後の当トレーニング連載コラム内では、みなみ北海道対策のスムースなギアチェンジテクニックなども動画を交えて紹介していきます)

理想のペーシング実現のため、練習時の『強度設定』の徹底を!

その一方で、ランニングはフラット基調のコース設定で、最初のスイムは5人ごとのローリングスタート方式(昨年実績)。

これらから、みなみ北海道大会はバイクコースを上手く攻略できれば、スタートからフィニッシュまでのペース配分が組み立てやすいレースと見ることができます。

特に、長丁場となるアイアンマンでは、一般レベルでは3種目を通じてイーブンペースでレースを進められる能力が優位に働くことは間違いないでしょう。そんな理想となるレースプランがたてられるよう、これからトレーニングに取り組んでいきましょう。

もちろん、ここで指すペースというのはバイクやランの走行スピードではなく、運動強度のレベル。

つまり心拍数を基準としたものです。

この指標はトライアスロンでは至極あたり前のことですが、実はレース経験が浅い人ほど上手く実戦(レース)活用できていないケースが多かったりもするのです。

そうならないためにも、日々のトレーニング時からしっかりと目標を定めた強度設定を行うこと。それらを長期的・戦略的に設計し、目的に沿った効果を得るためのトレーニング・プログラムを作成。実践していくことが重要になります。

普段からトレーニング時の運動強度を把握し、マネージメントできるようになればレース本番のペース設定も具現化しやすくなる。

9月14日のレース目標達成に向けての最善策といえるのです。

そこで今回は、これから取り組むべきトレーニングの強度設定について、詳しく掘り下げていきたいと思います。

トライアスロントレーニングの鉄則

人が長時間運動を続けるときに重要となるのが「体内の脂肪を燃焼させてエネルギーを生む」能力です。

そのために様々なアプローチ法がありますが、集約していくと、

『いかにしてAT値(無酸素性作業閾値)を向上させるか』に尽きます。

そのために、エイジグルーパーが最も指標にしやすく、取り組めるのが心拍数にフォーカスしたトレーニング方法です。

ご存知のようにAT値とは有酸素運動から無酸素運動に変わる境目のことを指します。

有酸素運動時は、身体に多く蓄えられている脂肪をメインに、酸素を取り込むことによりエネルギーを生んでいくというサイクルとなります。(このとき少量の糖も使われていて、この糖からエネルギー生成される際には乳酸が産出されている。ただし有酸素運動時にはごく少量で、その乳酸のほとんどはエネルギーとして再利用される)

それが、AT値を超えると脂肪を利用することができなくなり、体内の糖のみをエネルギー源として身体を動かし続けることとなります。

すると血中の乳酸濃度が急激に上昇し始め、運動を続けることが苦しくなっていきますし、そのうち糖が枯渇してしまいます。いわゆる無酸素トレーニングの領域ですね。

アイアンマンジャパンのバイクコースでいうと、自動車専用道路から茂辺地のICを降り、折り返し点(ポイントD)に向かう往復の行程で勾配のきつい区間を走るのですが、ここでAT値を超えて苦戦した選手は多かったのではないでしょうか? そういった面でも、みなみ北海道大会はペース(心拍)管理能力が結果を大きく左右するレースといえるでしょう。

さらには個体差はあるものの、個々が蓄えられる糖の量は限られています。

ゆえに、いかにして脂肪を効率よくエネルギーに変えて運動し続けられる能力を高めるか? つまりはAT値を高められるか(AT値域で運動するときのスピードが上がっていく)がカギとなるわけす。

このAT値を向上させるためには、ベースとなる低強度のトレーニングを継続して行うことが近道とされていることも、皆さんご存知のとおり。

『ゆっくり長く』というセオリーはトライアスリートにとっても普遍的なものといえます。

アイアンマンジャパン向けのスペシャル・トレーニング強度設定を紹介

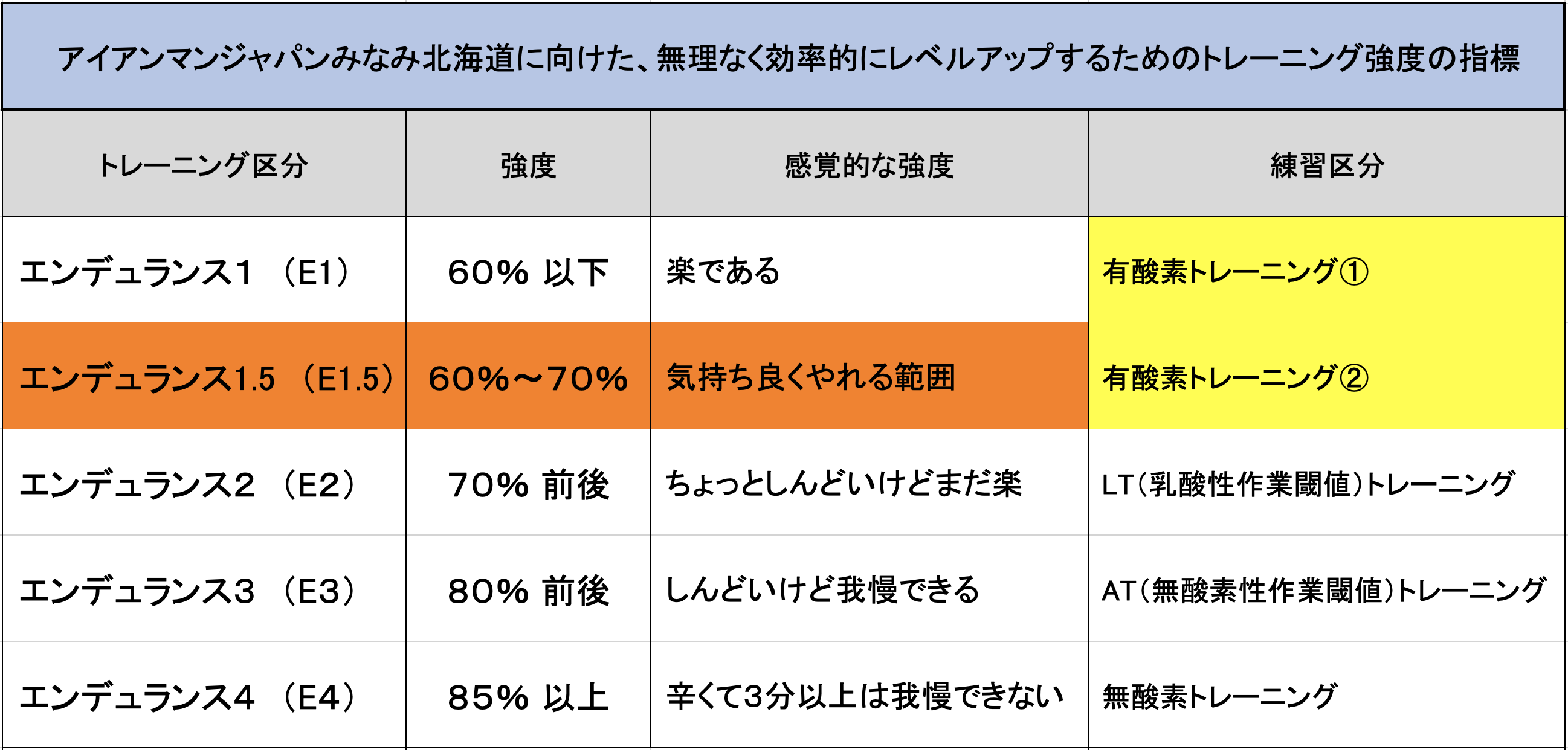

さて、ここからは私(宮塚)がエイジグルーパーに向け、トレーニング・プログラムの作成&指導時などに提供している『宮塚流・トレーニング強度設定法』を紹介します。

3月24日(月)から当コラムでスタートするトレーニング・プログラムのメニューでは、これを基にそれぞれ目的をもった練習強度を設定して提供していきますので、まずはその内訳となる一覧表(下図)を確認してください。

<アイアンマンジャパンに向けた練習強度設定>

※タップして拡大できます

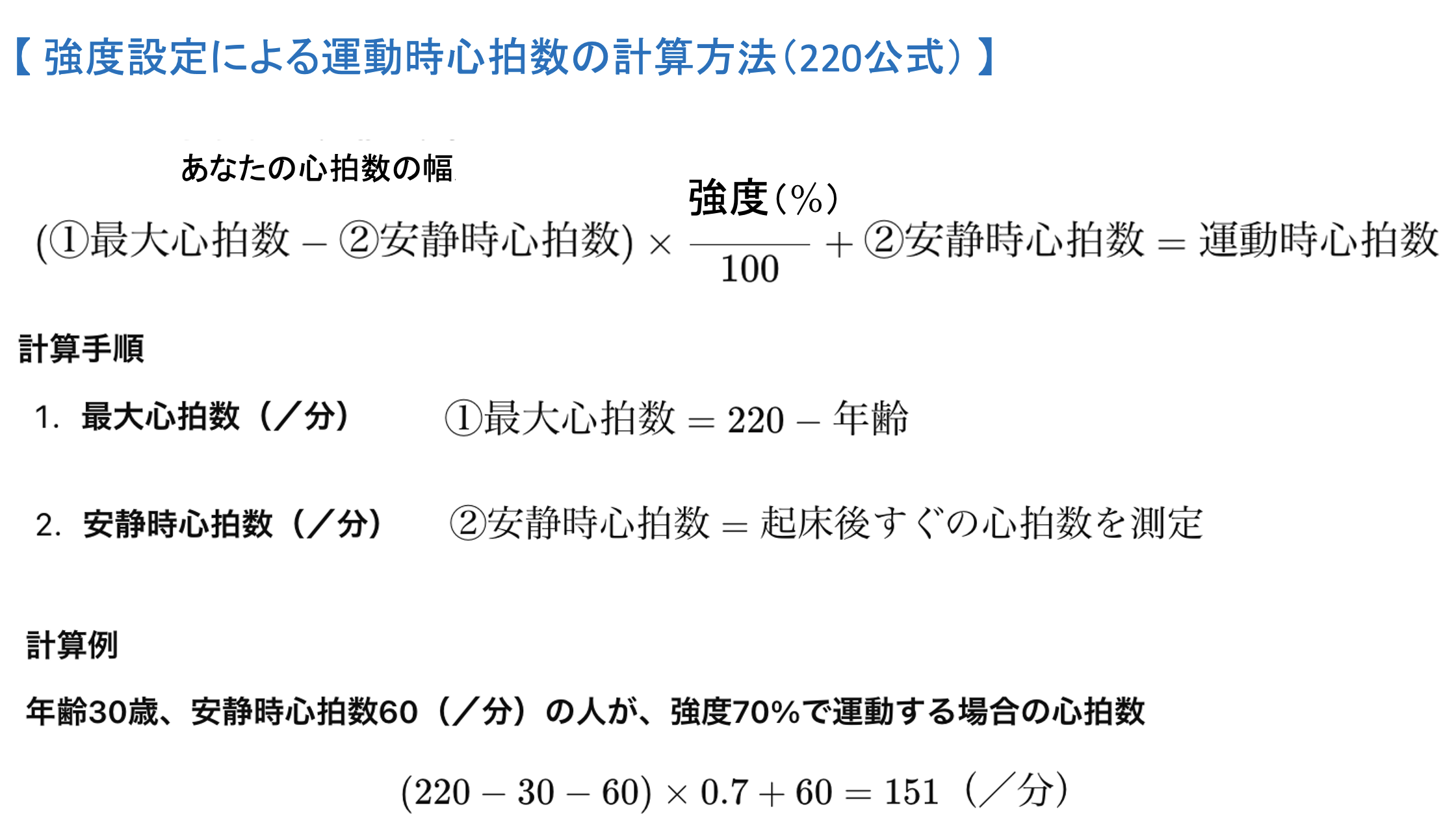

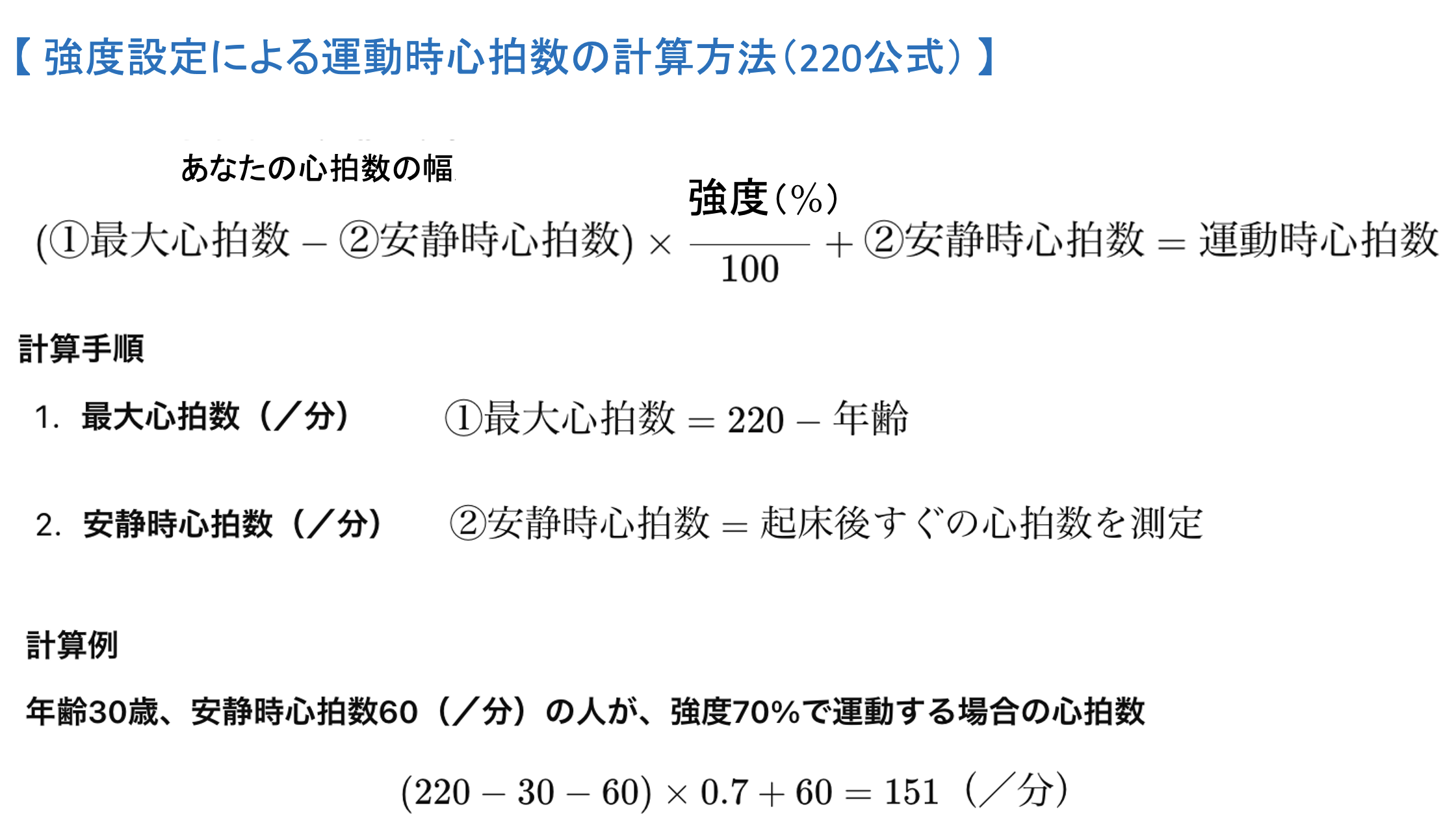

<トレーニング強度による心拍数の算出法>

※タップして拡大できます

目的の強度に基づいたトレーニング時心拍数の設定(計算)方法はいろいろありますが、ここでは特別な機器を使うことなく簡単に算出でき、しかも精度が高いとされている『220公式』(上表)を採用します。(※ コラムの最後に運動時心拍数の算出に関する詳しい理論を説明しています)

みなみ北海道大会参加者に適したトレーニング強度設定

フィットネスレベルを効率的に向上させていくためには、毎回同じ強度、同じメニューを繰り返すのではなく、いろいろな強度のトレーニングを系統的にプログラムして取り組んでいく必要があります。

当コラムでも、宮塚が設定している練習強度表(最初の表を参照)をもとにしたトレーニング区分、具体的には エンディランス1(E1)〜 エンデュランス(E4)にあたるそれぞれの練習メニューをプログラムに組み込んでいきサイト上で順次公開。 3月24日からトレーニングに取り組んでもらう流れになります。

この強度設定や指標はエイジグルーパー向けに改良を重ね続けてきたもので、実は一般公開するのは初めて。

その特徴は大きく分けてふたつあり、ひとつは全体的に強度を抑えた設定にしているところです。

これは、私がこれまで呼気ガス測定(写真下)なども利用し、長きに渡りいろいろなアスリートを指導して研究&データ蓄積してきた中でのノウハウから、「レベルアップを目指すトレーニングであっても、取り組み方によってはハードに追い込むメニューは必要ない」という結論に至った点が大きいといえます。

今回、宮塚が当コラムで作成する みなみ北海道大会で初アイアンマンに挑戦する人向けのプログラム(3/24〜 スタート)では、練習量の6割前後を有酸素域(練習強度表の黄色の部分)をメインとしたメニューが占めることになります。

これは、広きにわたるエイジグルーパーが安全、確実にレベルアップしていくための黄金律を反映させたもの。

みなさんにとって負担なく、スムースに取り組んでいける内容となります。

続いて今回、みなみ北海道大会参加者向けに提供した強度表の、ふたつめの特徴を紹介。

それは、先の呼気ガス測定から得られた多くのデータを分析していく中で発見した、強度設定に関する興味深い理論です。

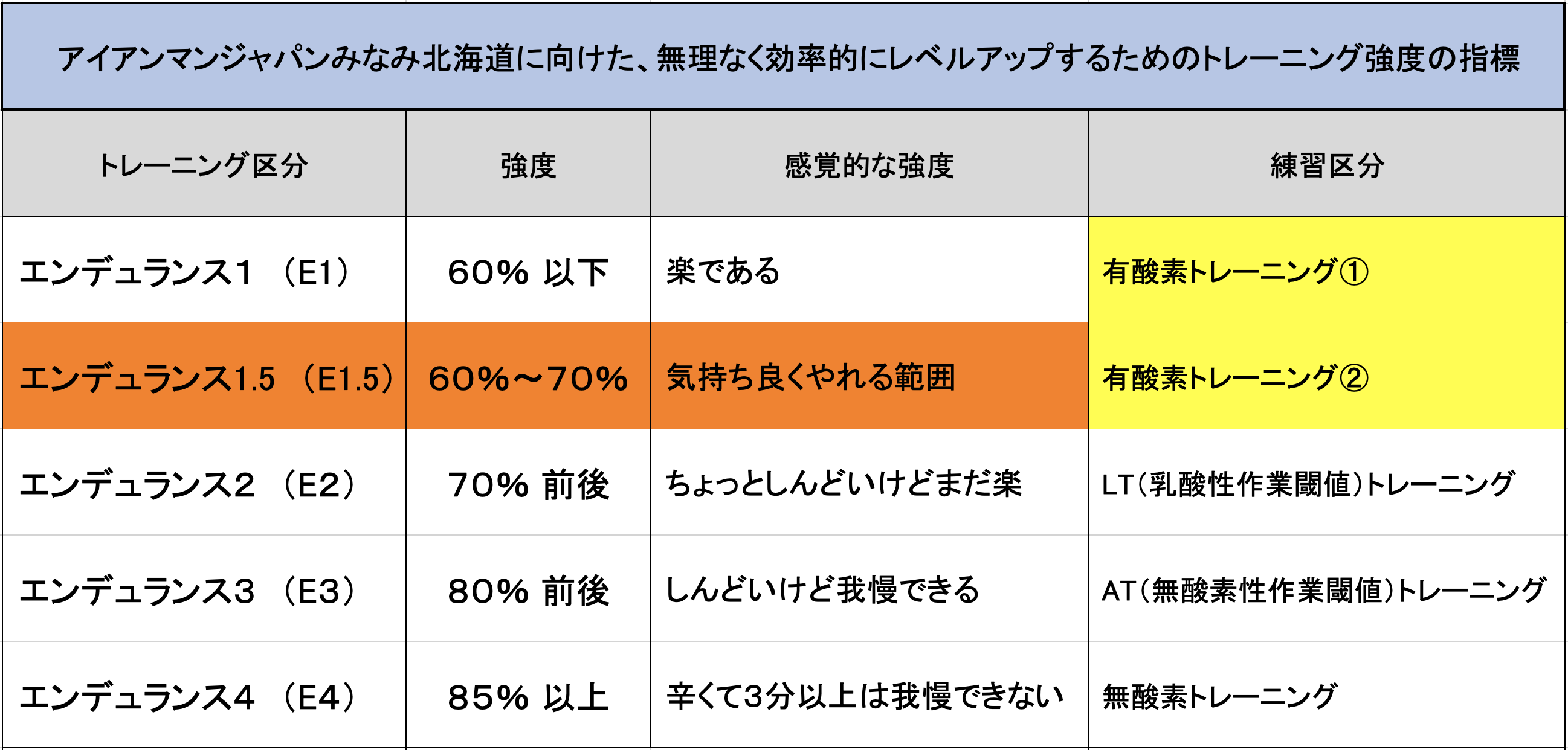

AT値向上に欠かせない『エンデュランス1.5』という概念

さきほど「トレーニングプログラムの6割は有酸素運動が占める」と書きましたが、その(有酸素の)領域を細分化していくと、パフォーマンスアップとの相関性がより可視化できるようになったのです。

今から5年ほど前のことでしょうか。

先述したように、長時間にわたるトライアスロン競技で結果を残すためには、『AT値(無酸素性作業閾値)を向上させる』必要があります。

そのためには、脂肪を燃焼させてエネルギーを生むサイクルを徹底して繰り返すこと。つまりはベースとなる有酸素トレーニングをメインとし、AT値を高めていくための裾野を広げていく作業が欠かせなくなります。ピラミッドの頂点を向上させていくためのトレーニングといったイメージでしょうか。

有酸素運動に取り組み続けると、脂肪を運動エネルギーに変えていく能力は高まっていきます。しかし、ひとことに低強度のトレーニングといっても、設定強度によって得られる効果が変わってくることが分かってきたのです。

これまでの多くのエイジグルーパーやトップ選手の測定値、乳酸値のカーブ(推移)などをデータ化すればするほど明確になりました。

それは、いわゆる『ベーストレーニング』と『閾値トレーニング(エンデュランス2 など)』という設定だけでは AT値を上げていくのには限界がある。言い換えると「理想的な AT値向上のトレーニング法に欠けている概念がある」ということでした。

そこで新たに設定したのが『中間強度』ともいえるトレーニング区分。宮塚流『エンデュランス1.5(E1.5)』という運動領域です。(下図のオレンジの項目)

※タップして拡大できます

実際のところ、これらのカテゴライズは個人差がある上に流動的な要素も多いため、個々に的確にあった強度を知るには、やはり専門的な測定(呼気ガスや乳酸値測定など)を経る必要があります。

ですが、ここでは蓄積してきたデータを基に、広く一般に当てはめられる区分設定の一覧表として提示。ぜひとも有効活用していただきたいデータとなります。

この エンデュランス1.5(E1.5) を体感的に表すと、「ジョギングよりも速いペースで、閾値トレーニング(エンデュランス2 など)よりも楽」といったイメージ。

低強度トレーニングの中でも意味合いが違ってきます。

トレーニングというのは身体に刺激を与え続けて、それに対応できる能力を養っていく(高めていく)という見方もできます。

その観点からも エンデュランス1.5、つまり中間領域となる強度に特化したトレーニングがより効果を生む(必要になる)ことが分かっているのです。これまで蓄積していた測定データがそのエビデンスとなっています。

繰り返しになりますが、エンデュランススポーツにおいて運動能力を高めていくためには、AT値(無酸素性作業閾値)の向上が不可欠です。

そのためには LSD のような、ベースとなる エンデュランス1 -トレーニングで土台を広く、さらには厚くしていく必要があるのは言うまでもありません。

そうすると、E1ベースの上に乗せていきたい中間強度(E1.5)に対する能力も重厚にしやすくなります。その状態で E1.5トレーニングを系統的に取り込んでいけば、さらに上に位置する閾値トレーニング(E2 や E3)がより効果を発揮することへと繋がる。

その結果、理想的なAT値向上の実現という好循環が生み出せるわけです。

これは競技レベルに関係のない普遍的なアプローチ法。今回、みなみ北海道大会でアイアンマンに初チャレンジする人も、この理想の行程を目指すこととしましょう。

ちなみに、近年のトライアスロン・トレーニングにおいてはノルウェー式といったような、いわゆる低強度域にフォーカスしたトレーニング方法が注目されていますが、理論としては似通ったものがあるのでしょう。

「そうそう。やっぱりそうだよね」というのが今の私の心境です。

さて今後、レース攻略 6カ月計画の中で展開するトレーニング・プログラムでは、みなみ北海道大会のレース特性を十分に考慮し、今回紹介した エンデュランス1.5 領域のメニューもふんだんに、そして有機的に盛り込んでいきます。

※このコラムは宮塚英也さんの見解をまとめたものです。大会実行委員会のリリースではございません

《 3月24日スタート! みなみ北海道大会でアイアンマン初挑戦&完走を目指すトレーニング・プログラムを紹介》

2025年9月に行われる みなみ北海道大会で初めてアイアンマンに挑戦するトライアスリートたちへ向けた、宮塚英也さん作成&指導によるトレーニング・プログラムを紹介します。

スタートは3月24日から。3週間 + 4週間 ✕ 5回(全6クール)+ 2週間(調整)⇒ 9月14日 のスケジュール。

このみなみ北海道大会スペシャルプログラムがしっかり完走へとナビゲート。ぜひあなたも挑戦しよう!

>> アイアンマンジャパンみなみ北海道完走を目指すトレーニングプログラム ※リンク

.

⬇️ You are an IRONMAN!(コンセプトムービー )

.

指導/宮塚英也(みやづか ひでや)

現役時代、宮古島トライアスロン4勝、第1回ロングディスタンス日本選手権優勝など数々の実績を挙げ15年以上トップを走り続けてきたレジェンド。特にアイアンマン世界選手権コナ(ハワイ)では計13回出場し、9回の20位以内のリザルトをマーク(うち2度のトップ10入り)。世界でも5本の指に入る金字塔を打ち立てている。

9月14日に行われるアイアンマンジャパンみなみ北海道では、昨年に続き大会スーパーバイザーとしてレースアドバイスなどに携わっている。

.

<220公式と強度設定の関連性について>

あなたが日常生活している間、トレーニング時なども含めて絶えず心拍数は変化しています。

その最低値(安静時)は睡眠をとっているとき。ですのでここでは起床時すぐ、まだ身体を起こす前の心拍数を『② 安静時心拍数』として計測しておきます。

それに対し、最も心拍数が上がるのは自身の最大能力を出し切って運動しているとき。たとえば限界ギリギリの走行速度でランニングし続けている状態です。しかし、これを実際に測定するのは危険が伴うため、「220 ー 年齢」をおおよその最大心拍数ととらえ、強度設定に利用します。

以上を踏まえ、ここで説明しているトレーニング強度による心拍数の算出法は、安静時心拍数(最低の心拍数)のときを0%、最大心拍数のときを 100% として、その幅の中で何パーセントの強度設定で行うのか? それをトレーニング時の指標とし、使い分けていきます。

実際の運動時の心拍数管理に利用するツール、HRM機能をもつGPSウォッチやサイクルコンピューターなどはトライアスリートの必需品なので、ぜひ有効活用していきましょう。