© Jero Honda

日本で開催されてきたアイアンマン・ジャパンのストーリーを、当時の貴重な情報も交えながら紹介していく連載コラム。第3回は1985年の『アイアンマン・ジャパン in LAKE BIWA(びわ湖)』後編。国内で初めて誕生したアイアンマンはトライアスロン界に何をもたらしたのだろうか。

text/Hidetaka Kozuma(コウヅマスポーツ)

<世界のトップアスリートが来日>

大型台風がレース期間中に開催地域を直撃。スイムコースの水温低下など過酷ともいえる当日コンディションの中での号砲となったアイアンマン・ジャパンだったが、レースウィーク自体は華やかな雰囲気に包まれていた。

全国放送に向けた在京TV局の収録や賑やかなスポンサー演出、さらには個性豊かなアスリートたちの出で立ちなど。

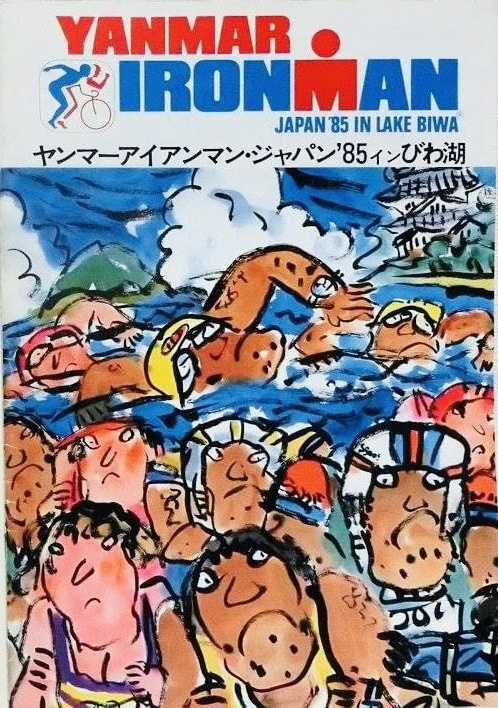

第1回開催時の大会プログラム表紙。アイアンマンのロゴを冠した日本で最初の大会は、トライアスロン界に新たな価値観を生み出すこととなった

そんな大会に彩りを添えたのは、何と言っても海外から参加のトップ選手たちだった。

それまでハワイのアイアンマンで4勝を挙げていたデイブ・スコット(その後、通算6勝を数える)に、こちらも1998年のハワイで優勝を遂げるスコット・モリーナ。女子ではアイアンマンの伝説を築き上げたひとりであるジュリー・モスが出場し、男女それぞれでデイブ・スコット、そしてモスが優勝している。

この年の4月に開催された宮古島大会(2位)を経てびわ湖大会に参加していた山本光宏さん(プロフィールはコラム最後を参照)。のちに彼らと同じアイアンマンのプロカテゴリーの舞台で世界と戦うこととなる彼も、「やっぱり世界のトップ選手が日本の大会に注目してくれたというのは嬉しかったですね。トライアスロンの神様といわれていたデイブ・スコットやジュリー・モスなど。彼女(モス)の1982年2月のハワイのフィニッシュシーンは私も何度も繰り返し見ていて、今もそのビデオは大切に保管しています。私が1984年に初めてハワイに出場したとき、同じ舞台に立っているんだって気持ちが高揚したのを覚えていますね」と振り返る。

4月の宮古島トライアスロンで優勝した中山俊行さんに次ぐ2位だった山本さんは、びわ湖のアイアンマンで最も注目を集めた日本人参加者だった(写真/本人提供)。左が男子レースを制したデイブ・スコット

今も語り継がれるモスの82年ハワイのフィニッシュ。レースをリードしていたもののゴールを目前にした残り数kmあたりからフラつき始め、疲労と脱水症状で倒れてしまう。しかしその後彼女は諦めることなく、地を這って2位でフィニッシュラインに到達。このシーンがアメリカABCで放映され、視聴者に強烈なインパクトを与えてアイアンマンをメジャースポーツへと押し上げていくきっかけとなっている。

山本さんもインスパイアされたひとりだった。

<新たな価値観を生んだトライアスロン大会>

産声を上げたばかりといえる日本のトライアスロンシーンが世界に注目され、そして日本の参加者が世界へ目を向ける大きなきっかけとなったイベント。

ハワイ出場のために用意されたスロットは200と言われており、プロ、アマを問わずロングディスタンスの世界の檜舞台への日本の間口として、競技レベルの底上げや普及に大きな役割を果たすようにもなっていた。

そんな大会の号砲が鳴ったのが6月30日の午前7時。空はどんより曇ってはいたが心配された雨風はまだなく、波も比較的穏やかな中、この歴史的なイベントに挑戦する427人のアスリートがびわ湖へと泳ぎだしていった。

公表された水温は21℃で多くの人がウエットスーツを着用。中には急きょ用意した人もいたようで、終始天候に翻弄されたレースだったといえる。

1985年から97年まで開催された アイアンマン・ジャパン in びわ湖 のスイムは毎年変わることなく滋賀県彦根市の松原水泳場を舞台にスタートした

注目のトップ争いは、男子はやはり海外招待選手であるデイブ・スコットとスコット・モリーナの “ダブルスコット” の共演となり、デイブ・スコットが8時間39分56秒という当時としては驚異的なタイムで優勝。彼は前年のハワイで史上初の9時間切りを達成していたのだが、それを大きく上回るパフォーマンスだった。

一方の女子はジュリー・モスのひとり旅。10時間04分53秒のタイムもさることながらデイブ・スコット、モリーナに続いて全体の3番目でフィニッシュしている。

2位モリーナとのタイム差は1時間以上。これからも分かるように、ほとんどの日本人にとってアイアンマンの歴史はまだ夜が明けたばかりという状況だったと表現できる。

女子優勝のジュリー・モス。フィニッシュ後の記者会見では「ビールはありませんか?」と開口一番に逆質問したという

そんなレース中のコンディションをさらに厳しいものにしていったのが、バイクパートから降り出した雨だ。その雨足はレースが進むにつれ強くなり、次第に重くなっていく選手たちの足取りをさらに鈍いものへと変えていった。

その悪天候を際立たせていたのが初回大会のフィニッシュ会場となった、彦根市街にある金亀野球場(当時)。晴れていれば、日本三大名城のひとつとされている彦根城の天守閣がくっきりと見渡せたのだろうが、それよりも目を奪われたのは土のグラウンドで足場が泥だらけのフィニッシュシーンになったことだった。

カッパを着て、あるいは傘をさして選手たちの帰りを迎え入れようとする家族や係員たちへも降りしきる雨は容赦がない。激しさも増していく一方だったが、彼らは辛抱強く待ち続けていた。

10時間をゆうに超えてもまだ動き続けなければ終わらないスポーツというのは、これまで経験したことがなかっただろう。目の当たりにしたのは想像を絶するエネルギーだったに違いない。たとえ、どんなにゆっくりとした足どりだったとしても。

そんな今までになかった価値観をもたらしたレースは、午前0時となる制限時間の僅か1分前に366人目のアイアンマンが誕生してその幕を下ろしている。

まさに未到の、そして長い一日が終わった。

しかし多くのトライアスリートにとっては、これが始まりとなる一日でもあったのだ。

.

〜 関わる人全員で作るひとつのイベントに育てば良いですね 〜

今回の取材に協力してくれた山本光宏さんに、みなみ北海道大会への期待や日本のアイアンマンに寄せる想いなどをお伺いした。

日本にアイアンマンが誕生して40年が経ちます。

自分たちがアイアンマンに出ていた当初はそれまでのプロセスがなかったので、手探りで前に進んでいたような状況でした。そんな中、我々が競技スポーツとして確立させていこうという、クリエイティブな機運がありましたね。

今年9月にみなみ北海道大会開催が決定するまで10年弱、日本でアイアンマンが実施されていなかったということは、アイアンマン・ジャパンの経験のない、知らない世代も出てきているということです。そういう意味ではあのときと同じ点があるのかも知れませんが、今はさかのぼれば(ジャパンの)歴史やノウハウを知ることができます。プロセスがあるのです。

そういった情報を得て新しい日本のアイアンマンに参画したり、次の世代へと続くクリエイティブな活動に役立てることができれば、また結果が違ってくる部分があるのではないかと考えています。

私は2001年から長崎・五島で行われたアイアンマンのレースディレクターを務めたのですが、選手から大会の運営側へまわり本当にいろいろなことを経験し勉強させてもらいました。

一番はやはり地元の協力、理解がないことには大会は成り立たないということです。もちろんそれは継続性にも関わってきます。

アイアンマンのような大会規模になると地元はもちろん、関わる人すべてが協力しないと最終的には立ち行かなくなっていきます。

主催・協力者やボランティア、メディアに事業者、もちろん選手もです。

それに直接大会運営に関わることのない地域住民の方々など。彼らが応援したくなる大会に成長していけば理想ですよね。

そう、選手も含めたレースに関わる人みんなで作るイベント。大会がひとつのステージだとすると、地元や選手など全員でひとつの作品を作り上げるというイメージです。

最初からパーフェクトに運営できる大会はないわけで、そこに物足りなさを感じる参加者はいるでしょう。でもそれを受け入れて、この先一緒に大会を良くしてこうという気持ちがもてれば、それは継続性につながっていきます。

地元のどれだけの人がアイアンマン・ジャパンのファンになってくれるか。レースに関わらない人たちの支持や理解者を増やすことができるか。

大会の運営側としてはすごく大切なポイントであり、それは選手たちの協力なくては得難いファクターでもあります。

選手の立場からするとボランティアの熱意や地元の応援が肌で感じられる大会が理想のひとつだと思います。地元の声援は選手のパフォーマンスを支えてくれる大きな力になるし、応援が多ければ多いほど気持ちも高ぶっってくるはずです。

一度体験してしまうと、フィニッシュ後の達成感や開放感が忘れられなくなるという人は少なくないでしょう。

そういった大会の魅力に継続性が加われば、究極のスポーツの完成形に近づいていきます。

この先5年、10年と続くアイアンマンにしていくにはやはりプロセスが必要で、今はその知見があり、みんなで共有していくことが可能です。

参加者の皆さんには、自分たちが楽しめる大会を継続させていくために何ができるか。どうすればより多くの地元の人がトライアスロンを受け入れ続けてくれるのかという視点もって9月に北海道へ行くというのも良いと思います。

アイアンマン誕生の原点に立ち返り、選手自身が自分の大会を成功させるためのフロントランナーのひとりという気持ちで、一緒に大会の未来を考えていく参加者として。

【山本光宏/やまもと みつひろ】

1984年の第6回アイアンマン世界選手権(ハワイ)参戦から長年に渡り日本のトライアスロン界を牽引。ハワイでは1986年に日本人で初めて9時間台のタイムをマークし、日本人トップとして通算4度フィニッシュしている。1988年からトッププロチーム『チームアクエリアス』のエースとして活躍。1988年宮古島トライアスロン優勝、1994年、95年佐渡国際トライアスロン(Bタイプ)優勝、アイアンマン・ジャパンでは1993年に8時間46分22秒で2位に入り歴代アイアンマン日本人最高位(当時)を記録している。

プロ選手時代のキャリアはもちろん、2000年のシドニー五輪でトライアスロンが正式競技になってから16年リオ五輪までテレビの解説を務め、アイアンマンのレースディレクターとして長崎で大会を立ち上げるなど多方面で活躍。2019年からは TOTO陸上競技部の監督を歴任している。