© Jero Honda

日本で開催されてきたアイアンマン・ジャパンのストーリーを、当時の貴重な情報も交えながら紹介していく連載コラム。第2回目は1985年の『アイアンマン・ジャパン in LAKE BIWA(びわ湖)』前篇。日本の “トライアスロン元年” に行われた歴史的イベントにフォーカスする。

text/Hidetaka Kozuma(コウヅマスポーツ)

<シリーズ2番目に誕生した日本の大会>

アメリカで生まれたアイアンマンという競技の歴史の中で1985年はひとつの転換期だったといえる。

それはワールドチャンピオンシップとして開催されるハワイでの大会を頂点とし、その予選レースの位置づけにもなる “アイアンマン” の名を冠したシリーズ大会が誕生しているからだ。3月にニュージーランド・オークランドで、そして6月に日本の滋賀県で行われた アイアンマン・ジャパン in LAKE BIWA。つまり、日本は世界で2番目に古いシリーズ大会発祥の国なのである。

まずは、そのびわ湖大会の話に入る前に貴重なデータを紹介したい。

1984年にハワイ島コナで行われたアイアンマントライアスロン・ワールドチャンピオンシップ(当時の名称)の大会プログラムや大会クオリファイの基準記録一覧などだ。

資料を提供してくれたのは山本光宏さん。1985年の第1回宮古島トライアスロン2位、88年同大会優勝。びわ湖では1993年に2位(写真下)に入り歴代アイアンマン日本人最高位(当時)をマークするなど、トッププロとして長きに渡り日本トライアスロン界を牽引し続けてきた言わずと知れたレジェンドである。

彼は1984年にアイアンマン・ハワイに初めて出場しており、その後世界選手権への挑戦では日本人トップで4度フィニッシュ(最高位は17位/1988年)。

そして2001年から長崎県で開催されたアイアンマン・ジャパン五島・長崎大会では、レースディレクターを務めるなどもっともアイアンマンを知る日本人のひとりだ。

プロ選手時代のキャリアはもちろん、2000年シドニー五輪でトライアスロンが正式競技になってから16年リオ五輪までテレビの解説を務め、アイアンマンのレースディレクターとして長崎で大会を立ち上げるなど多方面で活躍。「加圧筋力トレーニング」トレーナーの第一人者としても知られている

「トライアスロンの大会に初めて出場したのは1983年の第3回皆生(17位)。当時は大学2年。高校時代にアメリカンフットボール部に所属していたのですが、チームスポーツの難しさにぶつかっていた時期でもありました」(山本)

全国優勝を目指す強豪校で活動していた彼がこの競技を知ったのは、高校3年のときにNHKのスポーツニュースで紹介された第1回の皆生大会だったという。

「レースで優勝した選手はもちろん素晴らしいのだけれども “完走した人すべてが勝利者だ” というフレーズにすごく惹かれました。過酷な競技と言われていたトライアスロンをやり遂げた人は皆勝者である。これに新鮮味を感じ『やってみたい』と思うようになったのですね」

当時は日本の大きな大会は皆生トライアスロンしかなく、得られる情報もほとんどなかった。そんな中、ハワイでアイアンマンが開催されていることを山本さんは知る。

「1984年にハワイの大会に出場することになるのは必然的だったのでしょう。国内ではほかに選択肢がないような状況でしたから」

1984年大会のアイアンマン・ハワイの男子優勝はデイブ・スコット。史上始めて9時間を切る快挙だった。この翌年、彼はアイアンマン・ジャパン出場のために来日している。現在のハワイのフィニッシュエリアは当然ながら装飾こそ進化しているが場所は変わっておらず、雰囲気は不変的なものといえるだろう

まだ当時はワールドチャンピオンシップへの予選レースはなく、直接大会に申し込むといった時代。しかし、これが山本さんのトライアスロン・キャリアに大きな影響を与えることとなる。

「よく鉄人レースという表現が使われていたのですが、アイアンマンっていうのは身体が鋼のように強靭な人のことではなくて、『やると決めたことに対して最後までやりぬく。そういう強い精神力を持ち続けるアスリート』のことを形容しているのだという本質を肌で感じ魅了されました。この先、トライアスロンをやる限りはハワイを目指し続けようという気持ちにもなりました」

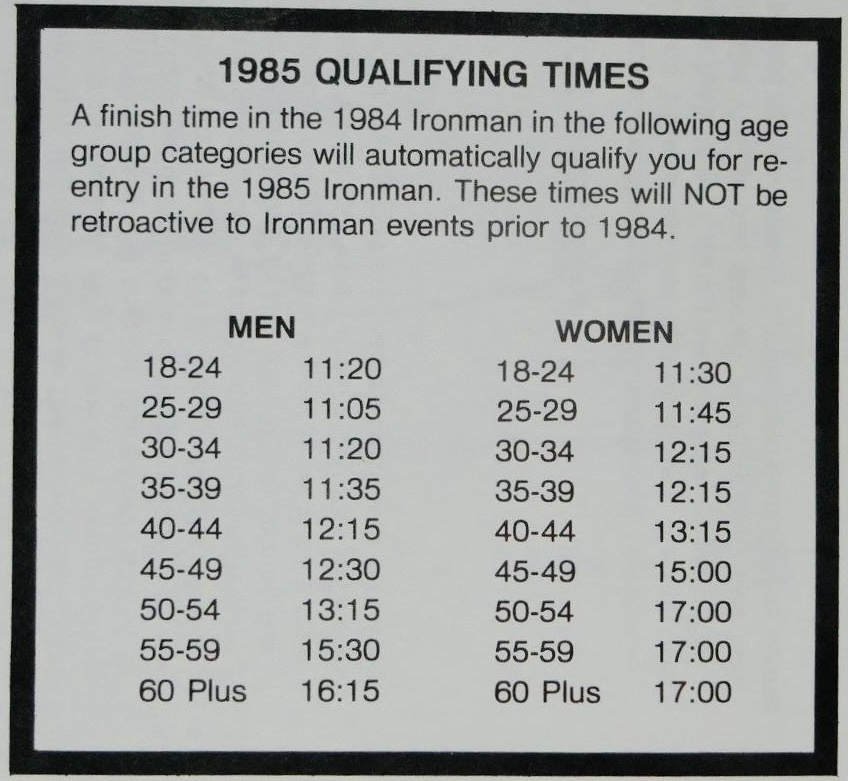

1984年のハワイ大会で示されていた、次年度レースへのクオリファイ・タイム。これをクリアすれば1985年のアイアンマン世界選手権に出場できることとなっていた

<びわ湖で生まれた新たな歴史>

そんな1984年までのアイアンマン・ハワイの歴史は翌年転換期を迎えることとなる。前述のニュージランド大会、そしてびわ湖大会の新たなアイアンマンの誕生だ。

それぞれのレースには10月のワールドチャンピオンシップ出場のスロットが充てがわれ、現在、世界で40以上を数えるフルディスタンスのアイアンマン・シリーズの原型を成していたわけである。

スイム会場となる滋賀県彦根市の松原水泳場から427人の参加者たちが日本初のアイアンマンに挑戦した

折しもこの1985年は、まず4月に第1回の宮古島ストロングマンが開催。NHK地上波での生放送が大きな反響を呼び、黎明期にあったトライアスロンという競技が全国で注目された中、シーズンがスタートした。10月には日本で初となる競技距離51.5kmの天草トライアスロンが実施されるなど『日本のトライアスロン元年』とされている記念すべきイヤー。

そのタイミングの象徴ともえいるのが、アイアンマン・ジャパンの誕生だったのである。

このときの状況を山本さんはこう振り返る。

「宮古島、びわ湖、天草という競技の転機となる大きなレースが生まれた年ではあるのですが、そんなシーズンはまだ誰も経験したことがないのでアプローチの難しさを感じる人は多かったと思います。当時の自分はびわ湖大会後のハワイを最大の目標に置いていて、宮古島、アイアンマン・ジャパン、ハワイと出場したときに体力的に問題はないのかなど、まだ手探りで取り組んでいた段階。だから、85年のびわ湖ではまず完走を第一目標として、ハワイへのステップの位置づけとして臨んでいました」(結果は40位)

確かにまだ限られた情報の中、皆が練習方法を試行錯誤して準備を進め、使用する機材なども確立されていなかった時代。

『鉄人レース』というフレーズが前面に押し出される時代にあって、日本の滋賀県で初めて行われるアイアンマンは、より過酷なイメージを与えていてもおかしくはない。一方で、それがまたアスリートたちのチャレンジ精神を煽り立て、求心力を生むことにもつながっていた部分もあっただろう。

<期待に満ちた日本アイアンマンの夜明け>

そんな背景を経て6月30日に開催されることとなったアイアンマン・ジャパン。

しかし、これは知られた話ではあるが、このレース期間中に大型の台風6号が滋賀県に直撃。

低水温によるスイム競技の距離短縮や、レース開催自体の実現性すら関係者に一抹の不安を抱かせる気象条件だった。まだ誰も経験したことのない日本でのアイアンマンを、より厳しく困難な大会へとイメージを掻き立てた状況になっていたのではと推察する。(当日のスイムは水温21℃と公表された中、ウエットスーツ着用可で予定通り3.8kmで実施)

当日朝に発表された水温よりも実際には低かったとも言われているスイムコンディションの中、多くの選手が当時のウエットスーツを用意。写真右端が山本光宏さん(写真/本人提供)

一方で、4月の宮古島大会(2位)を経てこのレースに参加している山本さんはこう振り返る。

「水温がどうかとか、ウエットスーツを着るとかなんて自分たちもまだ良く分かっていなかった時代。だからみんな急造で用意していましたね。今のウエットスーツの生地に似たものをベースとしたものだったでしょうか。忘れちゃいましたけど、とにかくそういった同じようなウエアを着ました。上半身だけのタイプを」

ほとんどの参加者が初めてとなるアイアンマンディスタンスへの挑戦。開催地域への台風直撃。さらには行き先の読めないレースコンディション……。

よりによってというか、そんな条件下だと普通ならば不安に満ちた選手たちの感情が、スタート会場をとりまく空気にも影響を与えていたのではと想像できるだろう。しかし、である。

「もちろん全体的に緊張感や不安感はありましたけど、何て表現すればいいでしょうか。これから未知の、ほとんどの人がやったことのないスポーツにチャレンジするんだという期待感というのかな。ドキドキ感やワクワク感っていうか、そういう活気に満ちていたんじゃないかと記憶していますね」

アイアンマンのアイデンティティーと表現できるだろうか。『やると決めたことに対してポジティブに最後までやり切ろう』といったトライアスリートたちのマインドは、すでにレース誕生に向けて培われていたのかもしれない。

日本でトライアスロンが誕生して4年後。スイム3.8km、バイク180.2km、ラン42.2kmの国内で初めて行われるアイアンマンの歴史はこうして幕を上げることとなった。(後編へつづく)

.

<続きのコラム>

・アイアンマンジャパンの歴史③ ’85びわ湖/後編

・アイアンマンジャパンの歴史④ 世界を目指す競技の成熟(’86びわ湖)

(過去の記事)

・アイアンマンジャパンの歴史① プロローグ